今、注目されている”LLMO”は必要なのか?

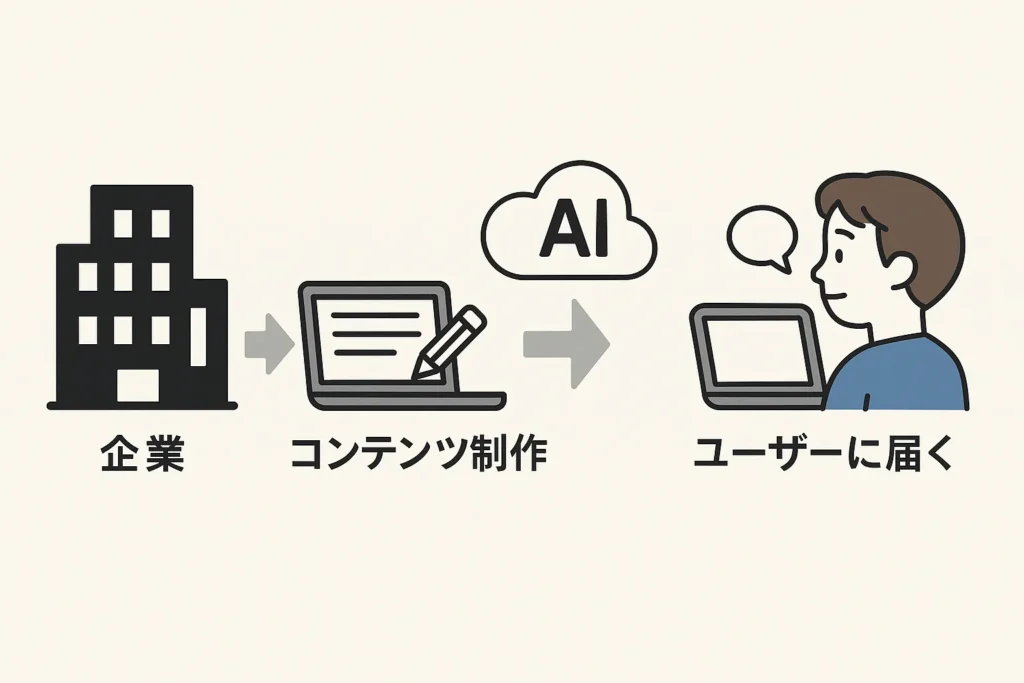

従来のWeb集客の成功要因は、Googleで「検索され」、その結果の中で「クリックされる」ことでした。

そのためにキーワードを盛り込み、SEOを駆使して検索上位を目指すのが基本戦略でした。

しかし今、ユーザーはこう変化しています。

- 「◯◯とは?」と検索する代わりに、ChatGPTにそのまま聞く

- 検索結果を比較するよりも、AIの答えを鵜呑みにする

- 信頼できそうな答えに出典リンクがあれば、そこだけを見る

つまり、検索結果に並ぶことよりも、「AIに引用されること」こそが、次の時代の集客チャネルになろうとしているのです。この状況に対応するために生まれた新概念が「LLMO(大規模言語モデル最適化)」です。

本記事では、単なる概念紹介にとどまらず、住宅業界を含むローカルビジネスのWeb担当者が、今すぐ実践できる内容も多数紹介します。「これからの情報発信のあり方」に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

LLMOとは?なぜ今注目されているのか

1-1. LLMOとは何か?──Large Language Model Optimizationの概要

LLMOとは、「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略称であり、ChatGPTなどに代表される大規模言語モデル(LLM)に、自社のコンテンツを最適に認識・引用・要約されるための情報設計戦略です。

言い換えれば、検索エンジンではなく「AIに正しく情報を届ける」ための最適化手法であり、今後のWebマーケティングにおいてSEOの次にくる戦略的概念といえるでしょう。

たとえば、次のような変化が起こっています。

【これまでの検索】

「注文住宅 断熱材 おすすめ」でGoogle検索し、1〜10位まで比較してクリック

【これからの検索】

「子育て中でも快適に暮らせる断熱材ってどれ?」とChatGPTに聞き、回答をそのまま採用

こうした時代の中で「AIに好かれる情報設計」を行うことが、ユーザーにリーチする鍵になります。これこそがLLMOです。

1-2. なぜ今、LLMOが必要なのか?

その背景には、生成AIの急速な進化と利用者の検索行動の変化があります。

▶ 生成AIの台頭:ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity…

2023年〜2024年にかけて、ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AIが急速に普及。

ユーザーがGoogle検索に代わり、AIで調べごとを完結させるように。

▶ 調査データが示す検索行動の変化

米国では「Z世代の47%が、GoogleよりもAIチャットで調べ物をすることがある」と回答。

日本でも2024年後半から、「Perplexity」や「Bing with Copilot」の利用が増加中で、

実際、AI検索ではWebサイトにアクセスされる前に“AIが答えを要約して提示”する傾向がある

つまり、「AIの答えの中に“自社の情報”が含まれていなければ、存在しないのと同じ」状態になりつつあるのです。

1-3. SEOからLLMOへの進化:本質的な違いとは?

従来のSEOとLLMOは、共通する面もありながら、最適化の対象が異なります。

| 比較項目 | SEO | LLMO |

|---|---|---|

| 最適化対象 | Googleなどの検索エンジン | ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM) |

| ゴール | 検索結果で上位表示 | AIの回答に自社情報が引用・要約されること |

| 重視される要素 | キーワード、内部リンク、被リンク | 意図(インテント)理解、コンテキスト整合性、言語構造 |

| 成果指標 | クリック数(CTR)、検索順位 | 回答への引用頻度、要約精度、トラフィック増加 |

特に重要なのが、「人間向けの文章が、AIにとっても“意味が明快”である必要がある」ということです。

人が読んでわかりやすいだけでは不十分で、LLMが意味を構造的に理解できるように情報を設計する必要があります。

1-4. LLMOの目的は「AIに信頼される情報になる」こと

AIはインターネット上にある膨大な情報を学習し、統計的に“信頼できる情報源”をもとに回答を作成します。

つまり、LLMOはこう言い換えることもできます。

「AIにとって、自社の情報が“信頼できる知識のソース”になるようにする」

この信頼を得るために必要なのが、

経験(E:Experience)

専門性(E:Expertise)

権威性(A:Authoritativeness)

信頼性(T:Trustworthiness)

E-E-A-TをLLM視点で再構築することなのです。

1-5. 今後の検索エンジンの進化とLLMOの関係

Google自身も、従来の検索結果に「AIによる要約表示(SGE=Search Generative Experience)」を導入しており、SEOとLLMOは今後“融合”していく可能性が高いと見られています。

これからは、

・Googleで検索したユーザーに表示されるAI要約

・PerplexityやBing ChatなどのAIチャット内回答

・ChatGPTプラグイン経由での企業情報提供

といった「AI経由での集客」が、Webマーケティングの新たな主戦場になると予想されます。

なぜ従来のSEOだけでは通用しなくなるのか?

2024年以降、従来のSEO対策だけではユーザーにリーチしきれないという現象が、国内外で起き始めています。その背景には、検索行動の大きな変化と、AIによる情報要約・回答システムの台頭があります。

2-1. ユーザーの検索行動は「能動→受動」に変化している

かつてユーザーは、検索エンジンでキーワードを組み合わせ、検索結果から最も信頼できそうな記事を自ら選び、比較・検討していました。しかし現在は違います。

| 従来(Google検索中心) | 現在(生成AIの活用) |

|---|---|

| 「○○市 注文住宅 相場」などの明確なキーワード | 「○○市で家を建てるならどれくらいかかる?」と聞く |

| 上位10件の中から最適な記事を探す | AIが要約した1つの回答をそのまま採用する |

| Web上で複数のサイトを比較 | AI上のQ&Aだけで判断・意思決定するケースが増加 |

つまり、「探す→選ぶ→読む」という行為が、「聞く→答えを得る」に変わってきているのです。

2-2. Googleでさえも「AI検索」への舵を切っている

2023年〜2024年にかけて、Googleは「SGE(Search Generative Experience)」と呼ばれるAIによる回答表示機能を、米国などで順次導入しました。これにより、従来の「検索順位1位=クリック数最大」という公式が崩れつつあります。

SGEでの表示例(米国版)

・上部にAI要約された回答ボックスが表示

・回答の参考元サイトが3〜4件、リンクとして小さく紹介される

・その下に従来型の検索順位が並ぶ

この流れにより、上位表示されてもAI回答に選ばれなければクリックされないという状況が起きています。

2-3. AIは「意味」や「関係性」を重視する

LLM(大規模言語モデル)がWeb上の情報を理解する仕組みは、従来のGoogleのクローラーとは異なります。

SEOでは

・「キーワード出現数」

・「タイトルタグの使い方」

・「被リンクの数」などが重視されていましたが、

LLM

・文章の流れや文脈

・質問と回答の関係性

・前後の意味の一貫性

・誰が発言しているかの信頼性

といった、意味のネットワーク(セマンティックネット)が重要視されます。

2-4. 検索結果より「AIの回答」が最終判断になる時代

特にZ世代やミレニアル世代においては、検索結果よりもAIの“要約”や“結論”をそのまま信用する傾向が強くなってきています。

たとえば、

「福岡市で自然素材に強い工務店ってある?」

→ ChatGPTが3〜5社を要約して提示

→ その中の1社をそのままLINE登録 or 資料請求

このように、ユーザーは“検索”ではなく“答え”を求めているため、企業側も「検索されること」よりも「答えの中に入ること」が重要になっているのです。

2-5. 変化に気づいていない企業は、静かに“見られなくなる”

現在、SEOに力を入れてきた企業でも、以下のような変化に直面し始めています。

・アクセス数は横ばい or 微減

・Google検索のCTR(クリック率)が低下

・「SNSやAIチャットからの流入」が増えてきたが、追いきれていない

つまり、「検索結果には出ているけど、選ばれていない」状態です。

AIチャットにおける“引用される・されない”の差が、今後の集客力・ブランド力を左右するといっても過言ではありません。

LLMOで重要視される5つの要素

LLMO(Large Language Model Optimization)で成果を上げるには、従来のSEOでは見落とされがちだった“意味”や“文脈”に対する最適化が不可欠です。

この章では、ChatGPTやGoogle GeminiなどのAIに自社情報を正しく認識・引用させるために、特に重視すべき5つの要素を解説します。

3-1. コンテキスト整合性:文脈の一貫性が最重要

LLMは文章を読み解く際に、単語単体ではなく「文脈(コンテキスト)」を理解して処理します。

たとえば「ZEH住宅はコストが高い」と書いた後に、「ただし光熱費が下がるため長期的にはお得」と補足することで、AIは「この工務店はコストと将来性の両面を伝えている」と判断します。つまり、以下のような一貫性が重要です。

| NG例 | OK例 |

|---|---|

| 単発のFAQだけを羅列 | 一つの質問に対し、背景→結論→根拠→補足で構成 |

| 文脈なしの箇条書き | 段落内で一貫性のあるストーリー展開 |

LLMOでは“意味の筋が通っているかどうか”が引用されやすさを左右します。

3-2. インテントマッチ:質問意図との合致

AIが検索者の質問に答えるとき、最も重視するのが「その質問の意図(インテント)」に合った情報かどうかです。たとえば「子育て世帯におすすめの間取りは?」という質問に対し、以下のような違いが生まれます。

| 内容 | 評価 |

|---|---|

| 間取りの種類を列挙しただけの記事 | ❌ インテントずれ(一覧のみ) |

| 実際の子育て家族の課題→間取りの工夫→施工事例の流れ | ✅ インテント一致(解決策提示) |

ポイントは、「なぜその質問がされるのか?」という背景に合わせて“その人に寄り添った答え”を設計することです。

3-3. ナレッジグラフとの連携:専門性と関係性の構築

LLMはGoogleのナレッジグラフやWikipediaなどの情報網を参考にして回答を生成しています。

そのため、以下のような取り組みが重要です。

・自社ページに明確なプロフィール・所在地・事業内容を記載

・業界用語・関連用語と自社ページを内部リンクで接続

・記事内で信頼性の高い外部リンク(政府・公的機関・一次情報)を参照する

これにより、AIにとって「この企業はこのテーマの専門家」と理解されやすくなり、引用される確率が高まります。

3-4. 構造化データとLLMフレンドリーな設計

構造化データ(schema.orgなど)も、LLMとの親和性を高めるうえで有効です。

また、Webページそのものの「読みやすさ」や「文法の整合性」もAIに好まれる要素です。

▼実践例

・FAQページはFAQPageの構造化データをマークアップ

・導入→本文→まとめ→CTAの流れをテンプレート化

・H1〜H3タグ、箇条書き、表などを適切に使い「構造」を可視化

LLMOでは、人間が読んで快適なだけでなく、AIにとっても“解析しやすいページ設計”が求められます。

3-5. AIに引用されやすい「文章スタイル」とは?

AIに引用されやすい文章には以下の特徴があります。

・ 1文が長すぎず、主語と述語が明確

・ 「なぜなら」「つまり」など論理接続語を活用

・ Q&A形式の文脈で書かれている

・ 数字やデータ(公的機関など)を明示している

たとえば、

「 ZEH住宅は高性能で環境に優しく、また将来的な電気代削減にも期待が持てる。」

よりも、

「 ZEH住宅は初期費用は高いが、太陽光発電により電気代が月1万円以上下がるため、10年で元が取れる可能性がある。」

というように、具体性+因果関係+数字を明示する文章が、AIにとって“有用な回答”と認識されやすくなります。

具体的なLLMO対策とは?SEOとの違いを踏まえた実践手法

LLMOの理論を理解したうえで、次に重要なのは「実際にどのような対策を行うべきか」です。

この章では、従来のSEOと比較しながら、LLMOのための具体的な施策や制作テクニックを詳しくご紹介します。

4-1. 「FAQ最適化」がLLMO最大の近道

生成AIは、人々の質問に対して自然な回答を返すことが求められます。

そのため、企業サイトやブログでも「FAQ(よくある質問)」形式のコンテンツが、LLMに引用されやすくなっています。

【 実践ポイント】

・質問に対して「端的な結論 → 補足 → データ」の構成で回答する

・見出し(h2・h3)に質問を使う

・構造化データ(FAQPage)を活用する

【例】

Q. ZEH住宅の初期費用はどれくらい?

A. 一般的には坪単価70〜80万円程度ですが、補助金を活用すればコスト差を抑えられます(出典:国土交通省「こどもエコすまい支援事業」)。

このような明確なQ&A形式が、生成AIに引用されやすい構造です。

4-2. 「引用される記事」を意識したナレッジコンテンツ設計

LLMは、信頼できる情報を“学習・再利用”して回答を構成します。

そのため、以下のような「ナレッジベース」的なコンテンツが有効です。

LLMOに強い記事の特徴

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 客観的で根拠がある | 公的機関データ・統計・制度説明を含む |

| ニッチな専門性 | 特定エリアや建材などの詳細な知見 |

| トピック特化型 | ページごとに1テーマを深掘り |

こうした記事は、AIが「知識の源泉」と認識しやすく、回答文に含まれる確率が高まります。

4-3. 「ユーザーに選ばれる」から「AIに選ばれる」構成へ

SEOでは「人間にとって読みやすく、魅力的な構成」が重視されてきました。

一方でLLMOでは、「AIが正しく理解し、要約・再構成しやすい構成」が求められます。

変化のイメージ

| SEO的構成 | LLMO的構成 |

|---|---|

| ストーリー型、画像・表現多め | 論理展開明快、言語情報が中心 |

| キャッチーな見出し | 質問形式や意味が明確な見出し |

| 印象に残るリード文 | 要点をすぐ明記+箇条書きも多用 |

※LLMO対応とはいえ、人間も読むため「併用設計」がベストです。

4-4. 「一問一答型」や「段階型説明」が有効

AIに引用されるには、情報の粒度と構成の整合性が重要です。特に、以下のようなスタイルが効果的です。

構成パターン例

- 一問一答型:

Q:「耐震等級3」とは?

A:建築基準法の1.5倍の耐震性を持つ住宅性能評価基準です。 - ステップ解説型:

ZEH住宅を建てる手順(1)設計打ち合わせ(2)省エネ計算(3)補助金申請…など。 - リスト+補足型:

LCCM住宅のポイントは以下の3つです。

① 断熱性能が高い/② 太陽光発電/③ CO2排出量の最小化。

→ それぞれ詳細を説明…という形式。

このように、情報のブロック化・階層化が、AIの“読み取りやすさ”を高めます。

4-5. SEOとLLMOはどう使い分けるべきか?

両者はまったく別物ではなく、共存・補完関係にあります。

両立させるポイント

| SEO対策の視点 | LLMO対策の視点 |

|---|---|

| キーワード選定と内部リンク設計 | コンテキストの流れと意味的な連携 |

| 被リンク獲得 | 引用される「信頼性」の構築 |

| 検索結果CTRを意識 | AI回答で「最初の1文」に載る工夫 |

| コンバージョン導線の明示 | 情報の分かりやすさ、要約のしやすさ |

つまり、「SEOで“入口”を作り」「LLMOで“答えの中に入る”」という考え方が必要です。

LLMOに取り組んでいる企業・メディアの事例紹介

LLMO(Large Language Model Optimization)という概念はまだ新しいものですが、すでに世界中で生成AIに選ばれる情報設計に注力している企業やメディアが存在します。

この章では、LLMO的なアプローチを実践し、成果を上げている代表的な国内外の事例をご紹介します。

5-1. 米国の先進企業に見る「AI時代の情報戦略」

Red Ventures(例:Bankrate, The Points Guy)

Red Ventures社は、クレジットカードやローン、保険、旅行などの分野で有名な情報メディアを複数運営しています。この企業が行っている施策は、まさにLLMOの先駆け的なものです。

取り組みの特徴

・コンテンツがFAQ形式で構成されている(例:「◯◯カードのメリットは?」など)

・回答が1文目で明確にされ、そのあとで理由や根拠を展開

・出典に信頼性の高い統計・公的機関の情報を多用

・ページ構造が明確で、LLMが解析しやすい階層設計

特に「Bankrate」の記事は、ChatGPTで金融系の質問をしたときによく引用される代表例です。

5-2. Perplexityなど新世代検索で引用される傾向

生成AI検索サービス「Perplexity.ai」では、ユーザーの質問に対し、引用元として明示されるコンテンツが表示されます。この中で頻繁に登場するサイトの特徴を分析すると、以下の共通点があります。

引用されるサイトの共通点

・タイトルや見出しに「質問文」を含む(例:「〜とは?」「どう違う?」)

・1問1答の構造を守っている

・記事中に明確な数値・データ・公式情報が含まれている

・AIにとって意味のまとまり(セマンティックブロック)が分かりやすい

実際に、従来のSEOでは上位に表示されていないサイトでも、Perplexityでは引用されている事例が増えています。

5-3. 日本企業の事例:LIFULL HOME’Sの「買うトリガー」記事

日本国内では、LIFULL HOME’Sが提供する住宅・不動産メディアにおいて、LLMO的な発想を取り入れた記事が増加しています。

特徴的な点

・「◯歳の年収で家を買うなら」など、ユーザーの検索意図に極めて忠実な構成

・1記事1テーマで深掘りし、想定質問とその答えを丁寧に設計

・各記事に国土交通省や住宅金融支援機構などの公的データが引用されている

・サイト内リンクや関連記事で文脈のつながり(コンテキスト)が明確

こうした構成は、今後ChatGPTやPerplexityにおいて引用される可能性を高める設計になっており、他の住宅業界の企業にも応用できる取り組みといえるでしょう。

5-4. 中小企業やローカルビジネスでも実践可能

LLMOは、メディアや大手企業だけの戦略ではありません。むしろ、地域密着型ビジネスや専門性の高い業種ほど、効果を発揮しやすいのです。

工務店や住宅会社が取り組める方向性

・「◯◯市で家を建てるにはいくらかかる?」などローカルな疑問に答える記事

・「土地探しのチェックポイント」「地盤調査の費用」など具体的で実務的な質問に対応

・「ZEH補助金とは?」「住宅ローン控除2025年版」など制度系の一次情報を丁寧に解説

・施工事例やお客様の声などを“Q&A形式”で再構成する

これらはそのままSEOにも効果があるうえ、LLMにとっても「参考にすべき情報」として引用される可能性が高くなります。

5-5. 「引用される」ことはブランディングにもつながる

AI検索やチャットで「この会社が言っていました」「このメディアによれば」と表示されることは、新たなブランディングの機会でもあります。

従来は、テレビ・雑誌などで紹介されることが権威づけだった

今後は、ChatGPTなどで「引用される」ことが“デジタル上の信頼”を可視化する手段になる

つまり、LLMOに取り組むこと=AI時代のブランディング強化策と位置づけることができます。

Web担当者がLLMOを実務で活用するためのステップと体制

LLMOの概念と事例を理解した上で、次に重要になるのは実際にどう取り組むかです。

この章では、住宅会社や中小企業のWeb担当者が、現場レベルでLLMOを導入・運用するための具体的な手順と体制づくりについて解説します。

6-1. まずは「現状サイトのLLMO度」をチェック

LLMO対策に取り組むには、まず現在の自社コンテンツがどの程度“AIにとって読みやすいか・引用されやすいか”を確認することが大切です。

チェックポイント例

・見出しや段落構成が論理的か?

・Q&A形式のコンテンツがあるか?

・公的データや信頼性のある出典が記載されているか?

・ChatGPTやPerplexityに質問して、自社ページが引用されるか?

ツール例

・ChatGPTやGeminiに質問し、どのサイトが引用されているか確認

・Google Search Consoleで検索意図や流入クエリをチェック

・Screaming Frogなどで構造化マークアップの有無を確認

6-2. 取り組みは「3つの階層」で進めると効率的

① コンテンツ階層(記事・ページ単位の整備)

・質問形式の見出しと回答パートを整える

・FAQページやQ&Aブログの設置

・トピックごとに1テーマ・1ページの原則

② サイト構造階層(全体設計の整備)

・関連性のある記事間の内部リンク

・トピッククラスター(例:「ZEH住宅」の周辺記事群)

・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高めるプロフィールや実績情報の掲載

③ データ構造階層(AIが読む“裏側”の設計)

・構造化マークアップ(schema.orgのFAQPageやArticleなど)

・メタ情報(title、description、alt)を適切に記述

・サイトスピードやモバイル最適化の基本SEOも並行して改善

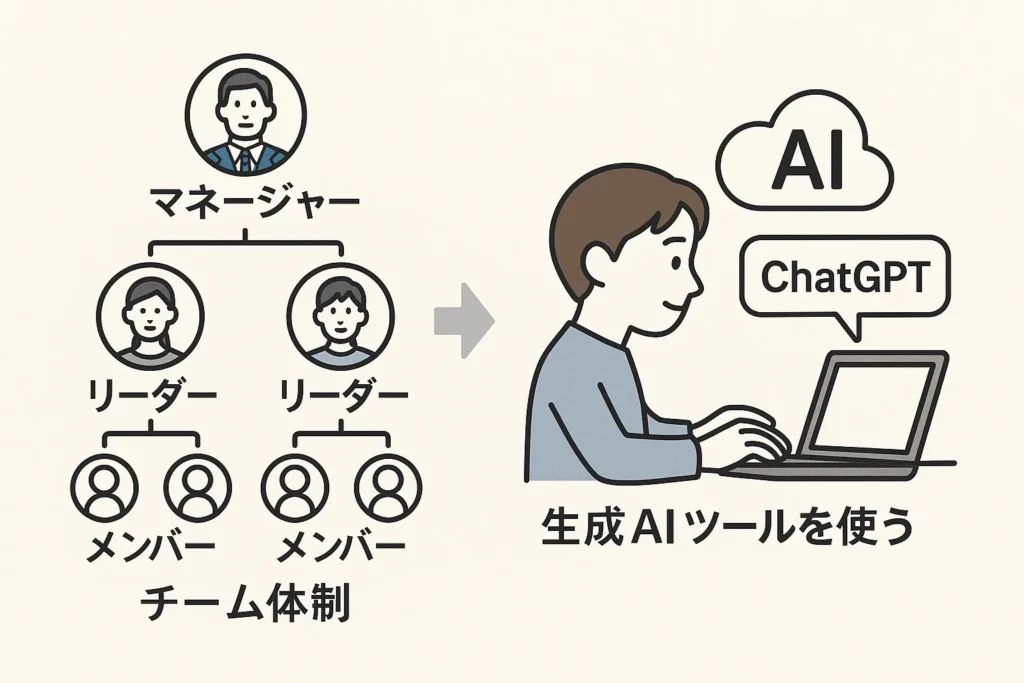

6-3. 社内体制は「役割分担」で無理なく回す

特に住宅会社のように少人数でマーケティングを運用している企業では、現実的な分担と仕組み化が重要です。

体制の例

| 役割 | 内容 | 担当例 |

|---|---|---|

| LLMO企画者 | コンテンツのテーマ・質問設計 | マーケ担当者・企画部門 |

| 執筆者 | LLMOを意識した文章作成 | 内製ライター or 外注 |

| 校正者 | コンテキスト整合性・構造のチェック | ディレクター |

| 技術者 | 構造化データの実装・GSC設定など | Web制作会社 or 担当者 |

| モニタリング | AI引用・流入分析・改善提案 | マーケティング責任者 |

外注する場合も、「SEOだけでなくAIに引用される構成にしてください」と伝えることで、よりLLMOに特化した記事が生まれやすくなります。

6-4. 推奨ツール&使い方

LLMOの運用をサポートするためには、以下のツールを組み合わせて使うのが効果的です。

| ツール | 活用方法 |

|---|---|

| ChatGPT / Gemini | 記事案・見出しの質問化、引用元チェック |

| Perplexity.ai | 自社コンテンツが引用されているか確認 |

| Google Search Console | 検索キーワードとクリック率のモニタリング |

| Screaming Frog | サイト構造とメタ情報の整備状況確認 |

| Ahrefs / SEMrush | 競合分析、流入キーワードの抽出 |

特に「ChatGPTで○○と聞いたときに、自社がどう扱われるか?」を定期的に確認することで、AIにどう認識されているかを把握できます。

6-5. LLMOは「改善→実験→学習」のPDCAが重要

SEOと同様、LLMOも一度やって終わりではありません。定期的にAIの進化やアルゴリズム変化に対応する必要があります。

【 運用PDCA例】

Plan:よくある質問を元に記事テーマ設計

Do:実際に記事化、構造化データも反映

Check:ChatGPTやPerplexityで引用されているか確認

Act:構成や文言の改善、質問の切り口を変更

このPDCAを3ヶ月単位で繰り返すことで、「AIに選ばれるサイト」へと成長していくのです。

LLMOの未来展望とAI時代の“選ばれる情報発信”とは?

SEOの常識が大きく変わる中、LLMO(Large Language Model Optimization)は単なる新手法ではなく、これからの情報発信の“本質”に迫る変化を象徴しています。

この最終章では、今後のWebマーケティングがどう変化していくのか、企業やマーケターはどんなスタンスで取り組むべきかについて解説します。

7-1. 「検索」から「生成」へ:情報の入口が変わる

従来のSEOは、「検索ワードに合わせたページを上位に表示する」ことが目的でした。

しかし、ChatGPTやPerplexity、Geminiなどの普及により、「検索の結果を見る」のではなく「答えそのものをもらう」というユーザー行動が急増しています。

Google検索:複数ページを自分で比較する

ChatGPT検索:AIが要点をまとめて提示

この変化によって、“検索される”のではなく、“引用される・要約される”ことが最終ゴールとなるのです。

7-2. LLMOがもたらす企業競争の新ステージ

今後は、次のような企業間格差が拡大していきます。

| 旧来型企業 | 変化対応型企業(LLMO) |

|---|---|

| Webは名刺代わりの存在 | Webは“答えを与える装置”として活用 |

| SEO外注に依存 | 自社で「質問される情報」を発信 |

| 更新頻度が低い | 定期的にQ&Aを更新・追加 |

| 顧客が来るまで待つ | “検索前”のAIで認知を獲得する |

つまり、「AIに引用される」こと自体が、企業の信頼性やブランド力を示す新たな指標になっていくのです。

7-3. 情報発信の本質が“信頼性×意味性”にシフト

従来のSEOでは、「キーワード出現率」や「見出し構成」など形式的なテクニックが評価されがちでした。

しかしLLMOでは、以下の2つの軸が最重要となります。

1. 信頼性(Credibility)

・誰が書いたか(専門性・実績)

・どこから引用しているか(公的機関・一次情報)

・自社のプロフィールや所在地の透明性

2. 意味性(Semantic clarity)

・ユーザーの質問意図に合っているか

・文脈が一貫しており、読みやすいか

・数字・事例・構造などが明確か

この2軸を満たした情報こそが、AI時代において「価値ある情報」として判断され、最初に参照される情報源となります。

7-4. LLMOの本質は“人間のために設計された情報”を作ること

生成AIに選ばれるための文章は、実は人間にとっても分かりやすく、信頼できる構造になっています。

・「◯◯とは?」に対して一文で答えられる

・図解やステップ解説で要点が明確

・公的データや事例で納得感を補強

・質問の背景まで含めて丁寧に説明されている

こうした情報は、人間ユーザーにとっても心地よく、安心できるコンテンツです。

つまり、LLMOとは「AI対策」ではなく、“より良い情報設計”を突き詰めた先にある最適化手法なのです。

7-5. 今後のマーケターに求められる視点

LLMOの時代において、企業やWeb担当者に求められるのは、次のような姿勢です。

| 旧時代的な発想 | これからの発想 |

|---|---|

| アクセス数を増やすために書く | 必要な人に“意味ある情報”を届ける |

| AIにどうウケるかが心配 | 人の役に立てばAIも自然に引用する |

| SEOだけを外注に丸投げ | 社内に“質問を設計する人”を育てる |

| 検索上位がゴール | “AIに引用される”がゴール |

情報は量ではなく、「質×信頼×構造」。そのマインドを持った企業・担当者が、生成AI時代のマーケティング勝者になります。

おわりに

LLMOは「テクニック」ではありません。それは、生成AIの時代にふさわしい“情報設計の思想”そのものです。もし、あなたの会社のコンテンツが、顧客の「なぜ?」に丁寧に答えていて、根拠や文脈があり、専門性を持った視点から構成されているなら、それは、まさにLLMO的な価値を備えていると言えます。

AIにも人にも“本当に役に立つ情報”を発信できる企業が、これからのマーケティングをリードしていくのです。

番外編

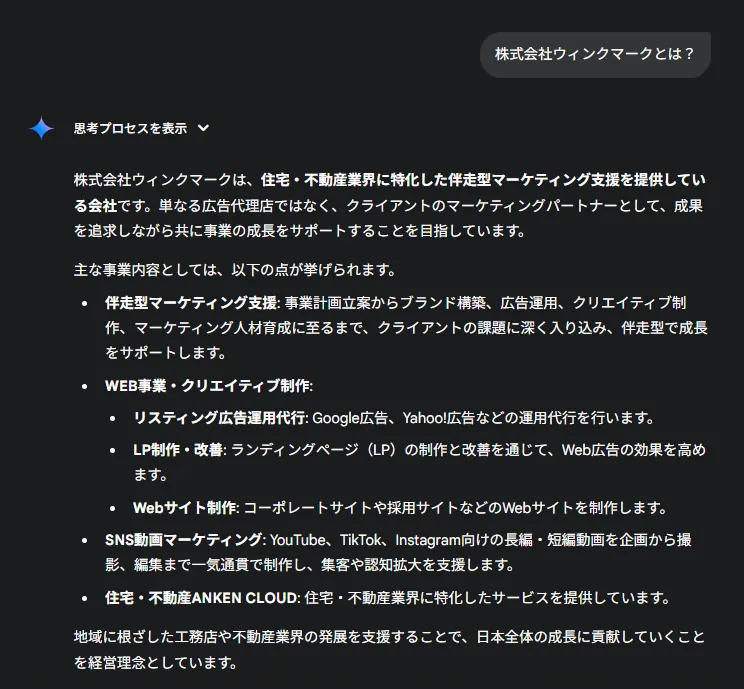

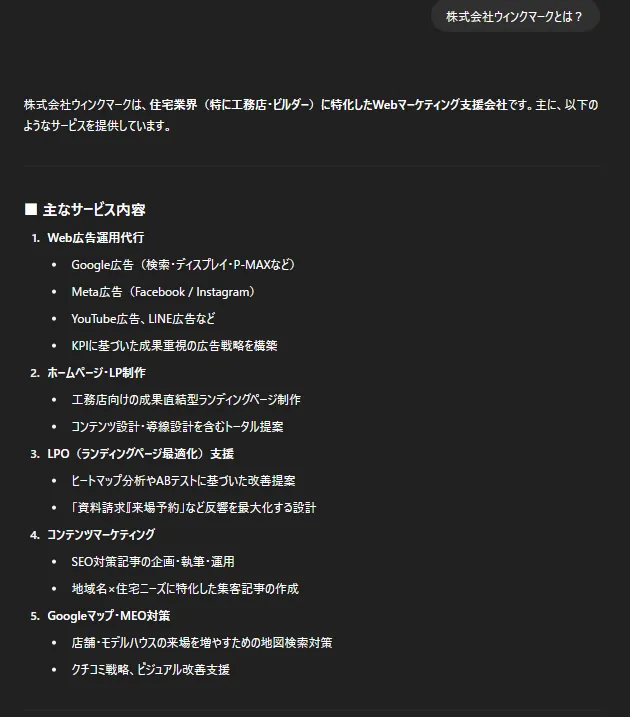

Gemini、ChatGPT、Perplexityに「株式会社ウィンクマークとは?」と聞いてみました。貴社の場合は、いかがでしょうか?是非、この記事を読んでLLMOの対策を行って下さい。

Geminiに「株式会社ウィンクマークとは?」と聞いてみた

株式会社ウィンクマークは、住宅・不動産業界に特化した伴走型マーケティング支援を提供している会社です。単なる広告代理店ではなく、クライアントのマーケティングパートナーとして、成果を追求しながら共に事業の成長をサポートすることを目指しています。

ChatGPTに「株式会社ウィンクマークとは?」と聞いてみた

株式会社ウィンクマークは、住宅業界(特に工務店・ビルダー)に特化したWebマーケティング支援会社です。主に、以下のようなサービスを提供しています。Web広告運用代行・Google広告(検索・ディスプレイ・P-MAXなど)・Meta広告(Facebook / Instagram)・YouTube広告、LINE広告など・KPIに基づいた成果重視の広告戦略を構築

Perplexityに「株式会社ウィンクマークとは?」と聞いてみた

株式会社ウィンクマークは、広島県三原市新倉2丁目12番1号に本社を置く、2024年10月設立の企業です。主に住宅・不動産業界に特化したマーケティング支援を行っており、工務店や不動産会社向けに集客・売上向上のためのマーケティング戦略を提供しています。